Der Analogie-Schluss bei Schopenhauer

In dieser Arbeit geht es um den zentralen argumentativen Baustein des philosophischen Systems von Arthur Schopenhauer: Wie kommt Schopenhauer zum „Ding an sich als dem Zugrundeliegenden aller Erscheinungen“[1]? Oder anders gefragt: Welche Argumente stützen das „Fundament der Metaphysik Schopenhauers“[2]?

Zunächst: Was ist das philosophische System Schopenhauers? Welche zentralen Aussagen machen sein System aus?

Erstens: Die Welt mit Menschen, Tieren, Pflanzen, Anorganischem und Naturkräften ist etwas Vorgestelltes. Diese Vorstellung (im Weiteren auch „Anschauung“ oder „Erscheinung“) wird notwendig räumlich, zeitlich und kausal erfahren. Der Verstand des Subjektes erschafft die vorgestellte Welt aus den sinnlichen Informationen, die bspw. Augen, Ohren oder Haut liefern.[3] Für dieses so erkennende Subjekt ist alles in der Vorstellung Objekt. Ohne den Verstand, ohne Subjekt ist die Welt nach Schopenhauer nicht denkbar. Dennoch ist die Vorstellung kein Schein,[4] aber mit dem Traum vergleichbar. Das Leben unterscheidet sich vom Traum im Schlaf dadurch, dass es einen kausalen Zusammenhang zwischen den Wachphasen gibt, während die Träume zwar auch eine raumzeitliche und kausale Struktur haben, aber nicht notwendig zusammenhängen. Das Leben ist, so könnte man sagen, ein langer zusammenhängender Traum.[5]

Zweitens: Die angeschaute Welt (Vorstellung) mit all ihren Objekten hat einen einzigen metaphysischen Kern, der Kants Ding an sich ist:[6]

„[…] ich habe dagegen als den Kern aller Wesen Das nachgewiesen was in uns der Wille ist, der erst in der animalischen Natur mit einem Intellekt ausgerüstet auftritt.“[7]

Wir sind nicht bloß erkennende Subjekte, sondern auch wollende Subjekte. Dieses Wollen identifiziert Schopenhauer als Kern allen Daseins. Nicht bloß Kern des eigenen Körpers (Leib-Wille-Identität), sondern in allen Objekten der Vorstellung sieht Schopenhauer einen Willen (Welt-Wille-Identität), der sich stets wollend, drängend, wünschend und strebend äußert.[8] Daher stammt alles Leid der Welt:[9]

„Sahen wir schon in der erkenntnißlosen Natur das innere Wesen derselben als ein beständiges Streben, ohne Ziel und ohne Rast; so tritt uns bei der Betrachtung des Thieres und des Menschen dieses noch viel deutlicher entgegen. Wollen und Streben ist sein ganzes Wesen, einem unlöschbaren Durst gänzlich zu vergleichen. Die Basis alles Wollens aber ist Bedürftigkeit, Mangel, also Schmerz, dem er folglich schon ursprünglich und durch sein Wesen anheimfällt. Fehlt es ihm hingegen an Objekten des Wollens, indem die zu leichte Befriedigung sie ihm sogleich wieder wegnimmt; so befällt ihn furchtbare Leere und Langeweile: d.h. sein Wesen und sein Daseyn selbst wird ihm zur unerträglichen Last. Sein Leben schwingt also, gleich einem Pendel, hin und her, zwischen dem Schmerz und der Langenweile, welche beide in der That dessen letzte Bestandtheile sind.“[10]

Drittens: Einen kurzfristigen Ausweg sieht Schopenhauer in der Kunst.[11] Und im Mitleid sieht Schopenhauer einen möglichen Pfad zur Erlösung.[12]

Diese Arbeit soll nun darlegen, wie Schopenhauer, ausgehend von der Leib-Wille-Identität zum Schluss der Welt-Wille-Identität kommt bzw. für diese argumentiert. Einerseits scheint Schopenhauer einen Analogieschluss dafür gewählt zu haben.[13] Dieser findet sich in § 19 im ersten Band von Die Welt als Wille und Vorstellung (W I, auch als Hauptwerk bezeichnet). Zu untersuchen ist, ob Schopenhauer einen weiteren argumentativen Weg dazu anbietet.

Im ersten Teil soll es um den Analogieschluss gehen. Es wird dargelegt, was ein Analogieschluss ist, wie er aufgebaut ist und was einen solchen Schluss überzeugend macht. Außerdem wird dargestellt, wie man einen Analogieschluss bewertet.

Darauf folgt die Einordnung des Analogieschlusses von Schopenhauer in § 19 von Die Welt als Wille und Vorstellung. Dieses Argument wird rekonstruiert und diskutiert. Außerdem wird dargestellt, wie diese Textstelle in der Literatur behandelt wird. Mit Blick auf die Kriterien von Analogieschlüssen wird anschließend überprüft, inwieweit ein Analogieschluss in Schopenhauers philosophischem System überhaupt die gewünschte Funktion erfüllen kann.

Im zweiten Teil geht es um Mitleid als Form der Erkenntnis und andere mögliche argumentative Alternativen zum Analogieschluss, wie die Kunst und Schopenhauers Darstellungen zum Willen in der Natur, in denen er sich auf zeitgenössische naturwissenschaftliche Erkenntnisse bezog und darin seine Philosophie bestätigt sah.

Im dritten Teil wird thematisiert, inwiefern Schopenhauer überhaupt für die Welt-Wille-Identität argumentieren kann. Zusätzlich wird diskutiert, ob die argumentative Last von verschiedenen Teilen seines Werkes gemeinsam getragen wird. Schließlich muss noch untersucht werden, inwiefern bloß von einer metaphysischen Deutung gesprochen werden kann und was Schopenhauers Anspruch an seine Argumente ist.

Inhaltsverzeichnis

- Erster Teil: Analogieschluss

- Zweiter Teil: Alternative Argumente

- Dritter Teil: Unbelegbare kohärente Deutung?

- Fazit

- Literatur

Erster Teil: Analogieschluss

Was ist ein Analogieschluss?

Struktur und Kriterien

Der Analogieschluss ist ein induktiver Schluss wie bspw. die statistische Induktion oder die kausale Induktion.[14] Er steht im Gegensatz zum deduktiven Schluss. Dieser schließt, sofern man die Prämissen akzeptiert, mit Sicherheit vom Allgemeinen auf das Einzelne und jener folgert aus dem Einzelnen auf das Allgemeine und ist mit Unsicherheit verbunden. Induktiv abgeleiteten Aussagen kann man, sofern man die Prämissen akzeptiert, bestenfalls mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Wahrheit zusprechen.

Dass eine Analogie zu den induktiven Schlüssen gezählt wird,[15] mag insbesondere Goethe-Kennern[16] fremd wirken. Das Unbehagen ist allerdings auflösbar, wenn man von der statistischen Induktion als der Induktion im engeren Sinne spricht und andere o.g. Schlüsse als induktive Schlüsse im weiteren Sinne auffasst. Goethe stellte die Analogie der Induktion (im engeren Sinne) entgegen, da erstere mehrere Fälle betrachtet, ohne dabei eine allgemeine Regel aufzustellen.[17]

Die Anwendung eines Analogieschlusses, bedeutet aus der Erkenntnis, dass Gegenstände in einer gewissen Weise gleich sind, zu schließen, dass sie wahrscheinlich auch in einer anderen Weise gleich sind. Ein typischer Anwendungsfall für diese Schlussart ist das Problem des Fremdpsychischen: Wenn mein Gegenüber sich so verhält wie ich, und ich dabei einen bestimmten mentalen Zustand habe, dann schließe ich daraus, dass mein Gegenüber wahrscheinlich denselben mentalen Zustand hat.[18]

Der Analogieschluss hat demnach die Form:

Prämisse 1: A ist B ähnlich.

Prämisse 2: A ist w.

Konklusion: B ist w.[19]

Doch was macht die Ähnlichkeit zwischen zwei Dingen, Sachverhalten bzw. Entitäten aus?

Wenn, wie Goethe meinte, jedes Existierende zu allem Existierenden ein Analogon ist,[20] oder zwischen zwei Entitäten recht einfach ein Merkmal mit größerer Überzeugungskraft konstruierbar ist, muss ein genauerer Blick auf die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den Entitäten geworfen werden, da sonst alles allem in einer Eigenschaft gleicht und in der Folge auch in anderen. Eine Balance zwischen „Ganzheits- und Differenzdenken“[21] bzw. ein schärferer Blick auf die Struktur von Analogieschlüssen ist notwendig.

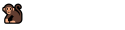

|

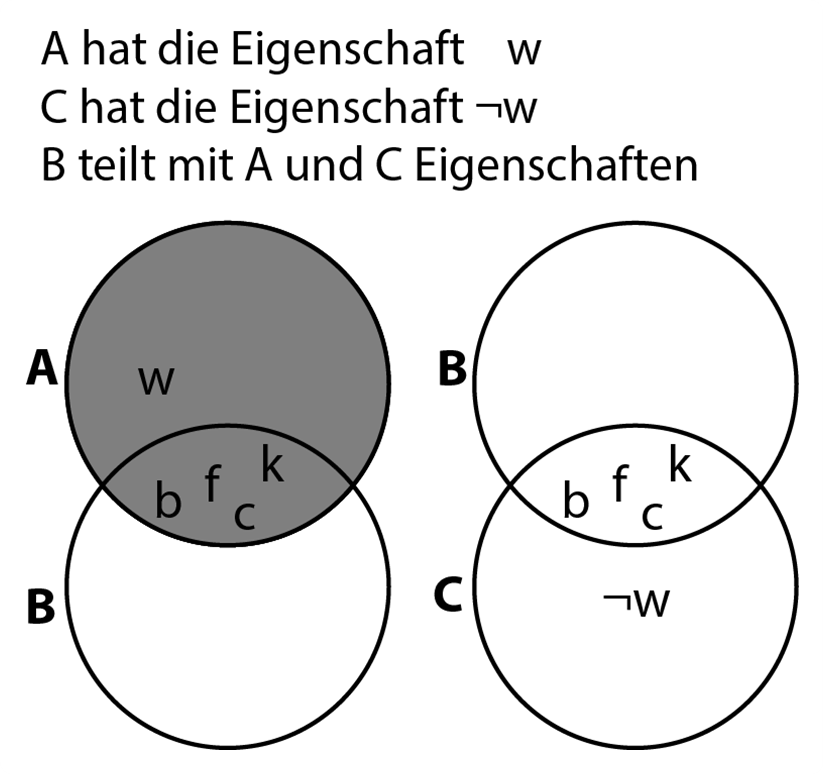

Abbildung 1: Gemeinsame Eigenschaften von A und B (nach Stan Baronett: Logic, 322f.) |

Mit dem Analogieschluss betrachtet man zwei Objekte und ihre Eigenschaften. Die in der ersten Prämisse gegebene Ähnlichkeit kann über eine Anzahl von Eigenschaften gegeben sein, die beide Objekte teilen. In Abbildung 1 haben die Objekte A und B die Eigenschaften b, c, f und k gemeinsam und können daher als ähnlich betrachtet werden. Zu beachten ist hierbei, dass weitere eventuelle Eigenschaften der Objekte A und B vorerst unberücksichtigt bleiben.

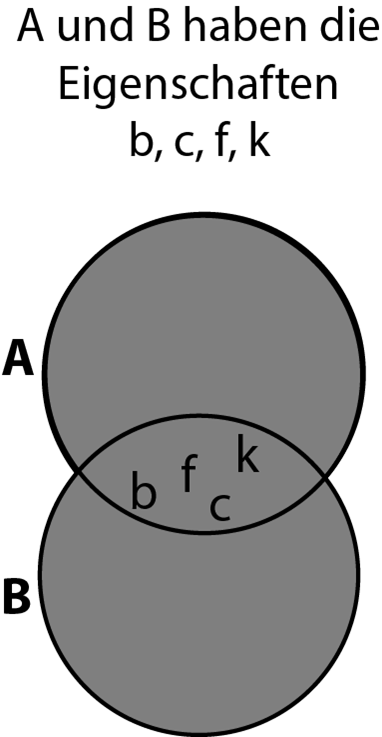

Prämisse 2 führt ein weiteres Prädikat ein, von dem nur bekannt ist, dass es A zukommt. Abbildung 2 zeigt die daraus resultierende Problematik, die deduktiv nicht zu lösen ist.

|

Abbildung 2: Eigenschaft von A (nach Stan Baronett: Logic, 322f.) |

Die in der zweiten Prämisse eingeführte Eigenschaft w ist eine Eigenschaft von A, aber nicht zwingend auch von B. Aus der in P1 gegebenen Ähnlichkeit, die anhand der Vielzahl der geteilten Eigenschaften von A und B dokumentiert ist, folgt die Konklusion (unter dem rechten Pfeil) des Analogieschlusses, dass also auch w eine Eigenschaft von B ist. Sicher ist das nicht, aber es gibt eine gewisse, möglicherweise hohe Wahrscheinlichkeit. Diese liegt zwischen dem Schließen auf ein Konjunkt (p ∧ q → p) und dem Schließen auf ein Disjunkt (p ∨ q → p).

Was macht einen Analogieschluss stärker? Zum einen erscheint ein Analogieschluss stärker, wenn die Anzahl der gemeinsamen Eigenschaften größer ist. Wenn zwei Objekte A und B zehn gemeinsame Eigenschaften haben, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie weitere gemeinsame Eigenschaften haben, als wenn sie bloß eine Gemeinsamkeit haben. Eine andere Möglichkeit ist, noch mehr Objekte (C, D, …) anzuführen, die die geteilten Eigenschaften von A und B haben und dazu noch die für B fragliche Eigenschaft w haben. Eine solche Analogie wird nochmals gestärkt, wenn die Objekte A, C und D sich in anderen Eigenschaften stark voneinander unterscheiden. Die vierte Möglichkeit, einen Analogieschluss zu stärken, ist eine für die Konklusion erhöhte Relevanz der Eigenschaften, die die in P1 etablierte Ähnlichkeit ausmachen.[22] Ein Objekt P kann rot und laut sein, wie das Objekt F, welches zusätzlich die Eigenschaft hat, schnell zu fahren. P könnte ein Porsche-Diesel-Traktor sein und die Eigenschaften der Farbe und Lautstärke haben für die Geschwindigkeit keine Relevanz. Eine hohe Qualität hat der Analogieschluss also durch eine größere Anzahl von verschiedenartigen Objekten die mit einem weiteren Objekt bis auf eine Eigenschaft viele relevante teilen.[23]

Möglichkeiten der Bewertung von Analogieschlüssen

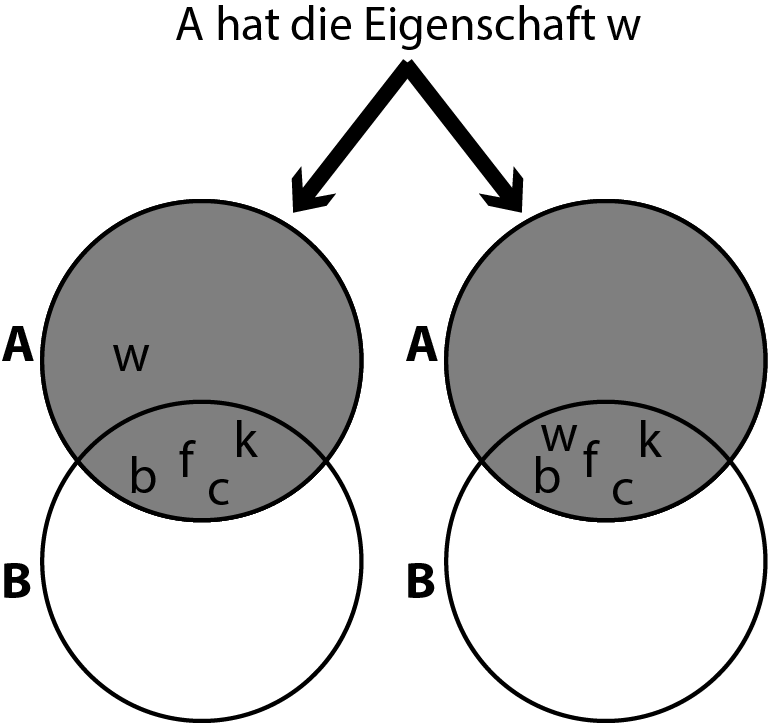

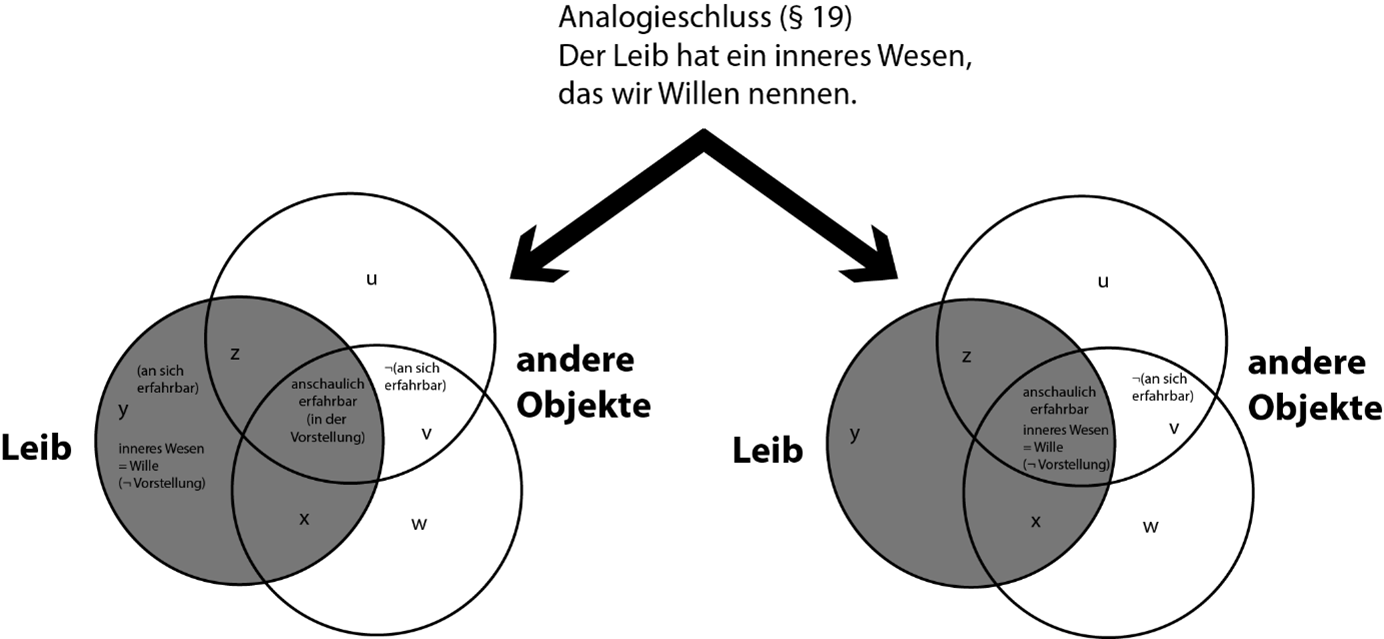

|

Abbildung 3: Eigenschaften von A und B (nach Stan Baronett: Logic, 331f.) |

Es gibt zwei Arten der Evaluation von Analogieschlüssen:[24] Erstens gibt es die Disanalogie, bei welcher die in Abbildung 1 unberücksichtigten Eigenschaften, nach denen sich A und B unterschieden haben, betrachtet werden.

Wenn mit Blick auf das in Abbildung 3 vollständigere Bild aus den Gemeinsamkeiten von A und B (b, c, f, k) die Eigenschaft d von A per Analogieschluss auch für B angenommen wird, dient der Verweis auf Eigenschaften, die bspw. B hat und A nicht (a, e, g, h, n), dazu, die Analogie zu verwerfen.

„Jedes Existierende ist ein Analogon alles Existierenden, daher erscheint uns das Dasein immer zu gleicher Zeit gesondert und verknüpft. Folgt man der Analogie zu sehr, so fällt alles identisch zusammen; meidet man sie, so zerstreut sich alles ins Unendliche. In beiden Fällen stagniert die Betrachtung, einmal als über-lebendig, das andere Mal als getötet.“[25]

Mit diesem Zitat erklärt Goethe plausibel die Gefahren von Analogien, vereinfacht allerdings etwas: Liegt der Fokus auf den Unterschieden zerfällt die Analogie, während alles analog zu allem erscheint, wenn Gemeinsamkeiten betrachtet werden. Aber: Hier gilt wieder, was zu den Kriterien guter Analogieschlüsse zählte: Eine Disanalogie ist stärker, wenn es viele und vor allem relevante Unterschiede zwischen A und B gibt.[26]

|

Abbildung 4: Eigenschaften von A, B und C (nach Stan Baronett: Logic, 332.) |

Die Gegenanalogie ist ein zweites Mittel zur Überprüfung einer Analogie: Die Menge von Eigenschaften, die A und B teilen und die als Grundlage für die Zuschreibung der Eigenschaft w dient, könnte auch C teilen, auf das w nicht zutrifft, sondern explizit nicht-w.

Diese Gegenanalogie (Abbildung 4) entkräftet die erste zwischen A und B, da eine weitere und gleichwertige Analogie zwischen B und C dagegensteht, die mit der gleichen Ähnlichkeit (Eigenschaften b, c, f, k) die entgegengesetzte Aussage stützt.

Zusammenfassung

Ein Analogieschluss benötigt mindestens zwei Entitäten und mindestens zwei Prädikate, von denen eines sicher beiden Entitäten zukommt, während das zweite Prädikat nur bei einer Entität sicher gegeben ist. Aufgrund der Ähnlichkeit, die sich auf die eine gemeinsame Eigenschaft stützt, schreibt man mit dem Analogieschluss das zweite Prädikat auch der anderen Entität zu. Zu berücksichtigen ist beim Analogieschluss zweierlei: Erstens sollte man alle relevanten Eigenschaften der Entitäten berücksichtigen und findet dabei neben Gemeinsamkeiten mitunter auch Unterschiede. Zweitens gibt es möglicherweise auch Entitäten, die ebenfalls die Gemeinsamkeiten teilen, aber sich anderweitig unterscheiden.

Schopenhauers Analogieschluss in § 19 W I

Rekonstruktion des Arguments

Arthur Schopenhauers Analogieschluss in § 19 von Die Welt als Wille und Vorstellung nimmt in diesem Werk eine zentrale Funktion ein. Vom eigenen Leib wird auf die alle anderen Weltwesen geschlossen.[27] Sein argumentativer Weg ist es, die Welt aus dem Menschen heraus zu verstehen, und das Unbekannte aus dem Bekannten heraus zu verstehen.[28] So schließt Schopenhauer aus der Leib-Wille-Identität auf die Welt-Wille-Identität.[29] Im Folgenden wird zuerst dargestellt, was Schopenhauer für den Analogieschluss voraussetzt, dann wird der Analogieschluss rekonstruiert und schließlich untersucht, was Schopenhauer damit erreichen will.

Schopenhauer beginnt sein Hauptwerk damit, an Kant anzuschließen und betrachtet „alle irgend vorhandenen Objekte, ja sogar den eigenen Leib“[30] als bloße Vorstellung. Diese Objekte sind Materie und setzen demnach Raum und Zeit voraus, da keine Veränderung ohne Zeit möglich ist und keine Ausdehnung ohne Raum.[31] Unter allen Objekten gibt es nach Schopenhauer noch den Leib bzw. Leiber. Die eigenen Leiber sind für Subjekte Objekte, die sich durch eine Sensibilität auszeichnen, und Sinneseindrücke liefern.[32]

Im nächsten Schritt führt Schopenhauer den individuellen Willen, den Individuen in sich spüren, ein und zeigt, dass eine Leib-Wille-Identität viele Phänomene erklären kann. Einerseits sieht das Individuum seinen Leib als ein Objekt unter Objekten, andererseits ist dem Individuum der eigene Wille wahrnehmbar. Bewegungen des eigenen Leibes sind in zwei völlig verschiedener Weise wahrnehmbar: Einerseits kann bspw. die Bewegung der eigenen Hand wie die Bewegung anderer Objekte anschaulich betrachtet werden, andererseits ist der Willensakt ganz unmittelbar wahrnehmbar. [33] Diese beiden Weisen sind nach Schopenhauer nicht kausal verknüpft, sondern sie sind „Eines und das Selbe, nur auf zwei gänzlich verschiedene Weisen gegeben“[34] und können am eigenen Leib nicht getrennt sein: Man will nichts wirklich, außer man tut es; alles andere sind „bloße Ueberlegungen der Vernunft, über das, was man dereinst wollen wird“[35]. Die Identität von Leib und Wille zeige sich nicht nur daran, dass echtes Wollen und Thun eins sind,[36] sondern auch daran, dass Affekte und Leidenschaften nicht nur geistige Phänomene sind, sondern auch unmittelbar den Leib berühren.[37] Dazu führt er

„das beschleunigte Herzklopfen bei Freude oder Furcht, das Erröthen bei der Beschämung, Erblassen beim Schreck […], Weinen bei der Betrübniß, […] Speichel im Munde bei erregter Leckerheit […]“[38]

und andere ähnliche Phänomene an, die geistig und körperlich zugleich sind.

Vom eigenen Willen hat man, so Schopenhauer, unmittelbar Kenntnis:

„Wem nun, durch alle diese Betrachtungen, auch in abstracto, mithin deutlich und sicher, die Erkenntniß geworden ist, welche in concreto Jeder unmittelbar, d.h. als Gefühl besitzt, daß nämlich das Wesen an sich seiner eigenen Erscheinung, welche als Vorstellung sich ihm sowohl durch seine Handlungen, als durch das bleibende Substrat dieser, seinen Leib, darstellt, sein Wille ist, der das Unmittelbarste seines Bewußtseyns ausmacht, als solches aber nicht völlig in die Form der Vorstellung, in welcher Objekt und Subjekt sich gegenüber stehen, eingegangen ist; sondern auf eine unmittelbare Weise, in der man Subjekt und Objekt nicht ganz deutlich unterscheidet, sich kund giebt, jedoch auch nicht im Ganzen, sondern nur in seinen einzelnen Akten dem Individuo selbst kenntlich wird: - wer, sage ich, mit mir diese Ueberzeugung gewonnen hat, dem wird sie, ganz von selbst, der Schlüssel werden zur Erkenntniß des innersten Wesens der gesammten Natur, indem er sie nun auch auf alle jene Erscheinungen überträgt, die ihm nicht, wie seine eigene, in unmittelbarer Erkenntniß neben der mittelbaren, sondern bloß in letzterer, also bloß einseitig, als Vorstellung allein, gegeben sind“[39]

Diese Kenntnis ist dennoch nie eine vollständige und zudem keine vom Leib getrennte (das ist für Schopenhauer auch nicht vorstellbar). Den eigenen Willen erfahre man nur in Akten in der Form der Zeit. Ebenso ist auch der Leib erfahrbar.[40]

Leib und Wille gehören demnach zusammen, da das, was heute Gegenstand der akademischen Psychologie ist, das Erleben und Verhalten,[41] wie Schopenhauer in Beispielen zeigt, untrennbar in Willen und Leib erfahrbar ist.

Die Leib-Wille-Identität bezeichnet Schopenhauer als unbeweisbar („hingegen kann sie ihrer Natur nach niemals bewiesen […] werden“[42]). Allerdings möchte Schopenhauer für diese Sichtweise weiter argumentieren.[43] Bis dahin hat er die Leib-Wille-Identität, die er als wichtigste Erkenntnis und Ausgangspunkt betrachtet, beispielsweise mit „Ferner zeigt sich Identität des Leibes und Willens […]“[44] lediglich veranschaulicht. Das erkennende Subjekt ist bei Schopenhauer ein Ding an sich,[45] kann nicht Objekt sein und erkannt werden:

„Das Ding an sich kann, eben als solches, nur ganz unmittelbar ins Bewußtseyn kommen, nämlich dadurch, daß es selbst sich seiner bewußt wird: es objektiv erkennen wollen, heißt etwas Widersprechendes verlangen.“[46]

Dies ist nun der Ausgangspunkt für den Analogieschluss: Die Identität von individuellem Leib mit individuellem Willen,[47] bzw. der Satz, dass der eigene Leib die Objektität des eigenen Willens ist.[48] Die Leib-Wille-Identität bindet den Willen des Subjekts an das Objekt in der Vorstellung, den das Subjekt als eigenen Leib identifiziert.

Obwohl Schopenhauer es erst in den späteren Paragraphen (§§ 21–23) klar ausdrückt, steht für ihn systematisch schon vor dem Analogieschluss fest, dass er über den individuellen Willen das Ding an sich ausmacht. Das ergibt sich aus zwei Tatsachen: Erstens beruft Schopenhauer sich in den genannten nachfolgenden Paragraphen über den metaphysischen Willen nicht auf den Analogieschluss und zweitens schreibt er in § 19 immer wieder explizit, dass man das „an sich“ einer Erscheinung, nämlich des Leibes, bereits kenne. Der Analogieschluss hat damit „lediglich“ die Aufgabe, zu klären, was es mit den anderen Erscheinungen auf sich hat (bzw. ob sie etwas an sich sind). Im Folgenden geht es also, anders gesagt, um den Schritt von der Leib-Wille-Identität zur Welt-Wille-Identität.

In § 19 stellt Schopenhauer den Leib des erkennenden Subjekts in der Vorstellung anderen Objekten gleich. Der eigene Leib, bspw. die eigene Hand, und andere Objekte der Anschauung, wie Mitmenschen, andere Tiere, Pflanzen oder Steine, sind allesamt in der Vorstellung, also anschaulich gegeben, materiell in der Raumzeit. Im Unterschied zum Leib können die anderen Objekte nicht innerlich als Wille erfahren werden (Leib-Wille-Identität).

„so ist es uns nunmehr deutlich geworden, was im Bewußtseyn eines Jeden, die Vorstellung des eigenen Leibes von allen anderen, dieser übrigens ganz gleichen, unterscheidet, nämlich dies, daß der Leib noch in einer ganz andern, toto genere verschiedenen Art im Bewußtseyn vorkommt, die man durch das Wort Wille bezeichnet, und daß eben diese doppelte Erkenntniß, die wir vom eigenen Leibe haben, uns über ihn selbst, über sein Wirken und Bewegen auf Motive, wie auch über sein Leiden durch äußere Einwirkung, mit Einem Wort, über das, was er, nicht als Vorstellung, sondern außerdem, also an sich ist, denjenigen Aufschluß giebt, welchen wir über das Wesen, Wirken und Leiden aller andern realen Objekte unmittelbar nicht haben.“[49]

Schopenhauer steht vor der Wahl: Einerseits sieht er die Möglichkeit des Solipsismus. Da außerhalb des Ichs des Subjekts, des eigenen Willens, kein Zugang möglich ist, könnte man den Standpunkt des Solipsismus einnehmen. Andererseits könnte man anderen Objekten ein inneres Wesen zugestehen.[50]

„Bringt nun also unsere stets an Individualität gebundene und eben hierin ihre Beschränkung habende Erkenntniß es nothwendig mit sich, daß Jeder nur Eines seyn, hingegen alles andere erkennen kann, welche Beschränkung eben eigentlich das Bedürfniß der Philosophie erzeugt; so werden wir, die wir eben deshalb durch Philosophie die Schranken unserer Erkenntniß zu erweitern streben, jenes sich uns hier entgegenstellende skeptische Argument des theoretischen Egoismus ansehen als eine kleine Gränzfestung, die zwar auf immer unbezwinglich ist, deren Besatzung aber durchaus auch nie aus ihr herauskann, daher man ihr vorbeigehen und ohne Gefahr sie im Rücken liegen lassen darf.“[51]

Motivation für die Wahl der zweiten Möglichkeit ist also der Wunsch, die Schranken der Erkenntnis zu erweitern. Die erste Option ist unwiderlegbar, führt nach Schopenhauer allerdings ins Leere und die Untersuchung endet erkenntnislos. Die zweite Option ist eine, die positiv nicht belegbar ist, aber eine Erklärung bieten kann. Zudem kann sie sich jederzeit durch innere Widersprüche als falsch erweisen. Zur zweiten Option zu greifen ist in dem Sinne also wie ein Experiment anzusehen.

Zum Verständnis aller Objekte, die nicht unser Leib sind, will Schopenhauer nun das innere Wesen des Subjekts gebrauchen. Was wir in uns Willen nennen, ist nach Schopenhauer das innere Wesen des Subjekts. Dies macht zusammen die „doppelte Leibeserfahrung“[52] aus. Dies nimmt er als „Schlüssel zum Wesen jeder Erscheinung in der Natur“[53]

Der eigentliche Analogieschluss ist demnach kein Analogieschluss, sondern eine Setzung. Die anderen Objekte werden so angesehen, wie das dem Subjekt in besonderem Maße (unmittelbar) zugängliche Objekt (Leib), weil dem Subjekt keine alternative Betrachtungsweise vorliegt. Die Welt setze sich dem Subjekt eben nur aus Vorstellung und Wille zusammen:

„Wir werden demzufolge die nunmehr zur Deutlichkeit erhobene doppelte, auf zwei völlig heterogene Weisen gegebene Erkenntniß, welche wir vom Wesen und Wirken unseres eigenen Leibes haben, weiterhin als einen Schlüssel zum Wesen jeder Erscheinung in der Natur gebrauchen und alle Objekte, die nicht unser eigener Leib, daher nicht auf doppelte Weise, sondern allein als Vorstellungen unserm Bewußtseyn gegeben sind, eben nach Analogie jenes Leibes beurtheilen und daher annehmen, daß, wie sie einerseits, ganz so wie er, Vorstellung und darin mit ihm gleichartig sind, auch andererseits, wenn man ihr Daseyn als Vorstellung des Subjekts bei Seite setzt, das dann noch übrig Bleibende, seinem innern Wesen nach, das selbe seyn muß, als was wir an uns Wille nennen. Denn welche andere Art von Daseyn oder Realität sollten wir der übrigen Körperwelt beilegen? woher die Elemente nehmen, aus der wir eine solche zusammensetzten? Außer dem Willen und der Vorstellung ist uns gar nichts bekannt, noch denkbar.“[54]

In dem Sinne ist der „Analogieschluss“ ein Schluss auf die beste Erklärung:

„The inference to the best explanation is the view that once we can select the best of any competing explanations of an event, then we are justified in accepting it, or even believing it.“[55]

Für die Phänomene, die Schopenhauer untersucht, hat er genau eine Erklärung und meint, dass uns nichts anderes bekannt oder überhaupt denkbar ist. Also geht er von dieser Erklärung aus.

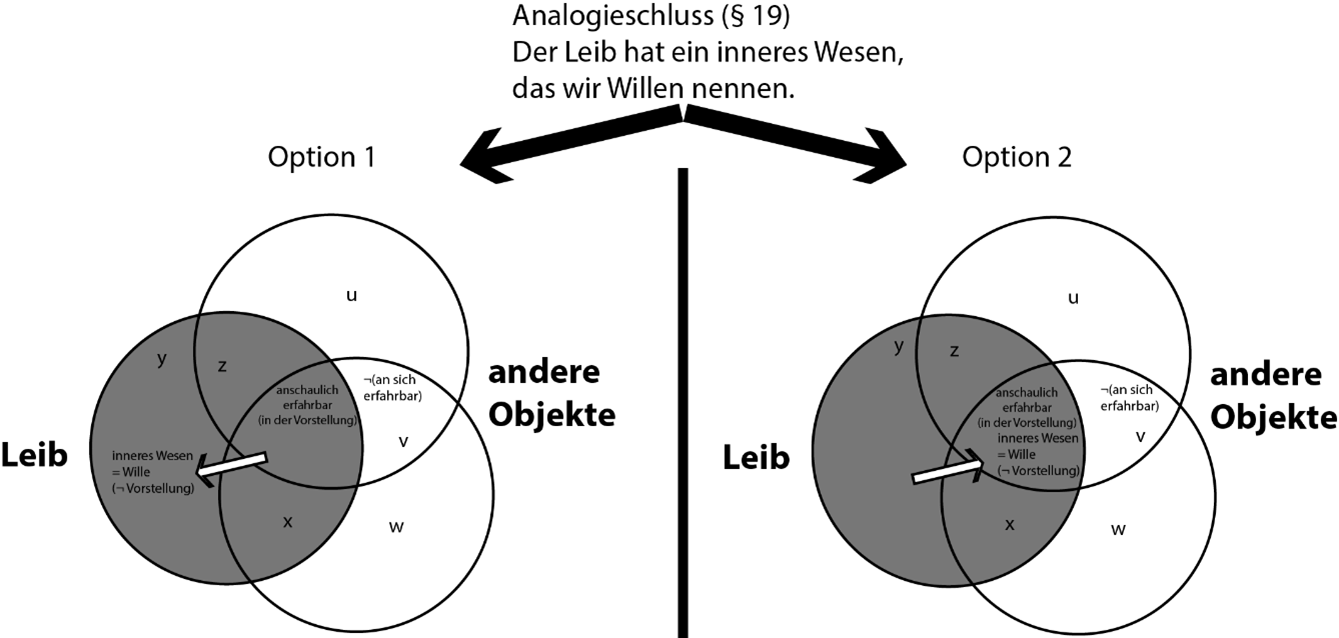

Anstelle eines Analogieschlusses, wie er mit Abbildung 5 denkbar wäre, geht Schopenhauer also folgende zwei Schritte: Erstens wählt er anstelle eines logisch unproblematischen Solipsismus den Weg, bei anderen Objekten von einem inneren Wesen, einem „an sich“[56] auszugehen. Zweitens nimmt Schopenhauer für das innerste Wesen, das „an sich“, ihr Sein außer der Vorstellung, die beste Erklärung, die er hat, nämlich das ihm „einzig bekannte“, den Willen.

|

Abbildung 5: "Wille" als Eigenschaft des Leibes und auch anderer Objekte? |

Schopenhauer schließt nicht einfach aufgrund der Ähnlichkeit der Objekte in der Vorstellung auf innere Wesen, wie Abbildung 5 zeigt. Dieser Schritt wäre, wie weiter unten noch gezeigt wird, auch nicht sehr überzeugend.

Das Resultat der zwei vorgestellten Schritte ist für Schopenhauer also zunächst „eine Vielzahl von Individualwillen“ [57], die jeweils das innere Wesen anderer Objekte ausmachen. Jedes Objekt ist also zweifach gegeben, einmal in der Vorstellung und einmal als Ding an sich, welches er Willen nennt. Doch wendet Schopenhauer diese Erklärung nicht willkürlich an: Menschen, Tiere, Pflanzen und Steine zeigen sich eben in unterschiedlichen Graden der Objektität, als ein Kontinuum der Erscheinungen,[58] das er analog auf die sie betreffenden Ursachen bezieht. So kann er sagen, dass ein Stein zwar nicht auf Motive reagiert, wie Menschen auf Motive reagieren,[59] aber dennoch mit der gleichen Notwendigkeit.

Im Anschluss an den sogenannten Analogieschluss baut Schopenhauer darauf auf und schreibt explizit in § 21, dass der individuelle Wille und das Ding an sich eines sind und allen Erscheinungen dasselbe Ding an sich zugrunde liegt:

„diese Alle nur in der Erscheinung für verschieden, ihrem innern Wesen nach aber als das Selbe zu erkennen, als jenes ihm unmittelbar so intim und besser als alles Andere Bekannte, was da, wo es am deutlichsten hervortritt, Wille heißt. Diese Anwendung der Reflexion ist es allein, welche uns nicht mehr bei der Erscheinung stehen bleiben läßt, sondern hinüberführt zum Ding an sich. Erscheinung heißt Vorstellung, und weiter nichts: alle Vorstellung, welcher Art sie auch sei, alles Objekt, ist Erscheinung. Ding an sich aber ist allein der Wille: als solcher ist er durchaus nicht Vorstellung, sondern toto genere von ihr verschieden: er ist es, wovon alle Vorstellung, alles Objekt, die Erscheinung, die Sichtbarkeit, die Objektität ist. Er ist das Innerste, der Kern jedes Einzelnen und ebenso des Ganzen: er erscheint in jeder blindwirkenden Naturkraft: er auch erscheint im überlegten Handeln des Menschen; welcher beiden große Verschiedenheit doch nur den Grad des Erscheinens, nicht das Wesen des Erscheinenden trifft.“[60]

Während bei Kant das Ding an sich eine Bezeichnung ist, die die Subjektunabhängigkeit hervorhebt,[61] sieht Schopenhauer im Unterschied dazu unter den Erscheinungen eine, den Leib nämlich, der einen besonderen Zugang hat. Der eigene Wille ist das Ding an sich. Dieser Schritt ist etwas problematisch, da das Ding an sich, wie Schopenhauer schreibt, außerhalb der Vorstellung und ihren Formen ist, zu denen Raum, Zeit und Kausalität gehören. Wie gelangen wir allerdings zur Kenntnis unseres inneren Wesens? Den eigenen Willen erfährt man nur in Akten in der Form der Zeit, genauso wie der Leib erfahrbar ist.

„Ich erkenne meinen Willen nicht im Ganzen, nicht als Einheit, nicht vollkommen seinem Wesen nach, sondern ich erkenne ihn allein in seinen einzelnen Akten, also in der Zeit, welche die Form der Erscheinung meines Leibes, wie jedes Objekts ist“[62]

Ist der Individualwille, den wir wahrnehmen, nicht also auch in der Vorstellung, da es ein zeitlicher Zugang ist? Ist der Wille dann nicht nur ein inneres Wesen in dem Sinne, dass es einen privilegierten Zugang zu ihm gibt, nämlich des Individuums selbst? Der Zugang zum Willen ist zeitlich und dieser ist auch nach Schopenhauer Erscheinung und Objekt.

„[…] Namen und Begriff von einem Objekt borgen, von etwas irgendwie objektiv Gegebenem, folglich von ei-ner seiner Erscheinungen: aber diese durfte, um als Verständigungspunkt zu dienen, keine andere seyn, als unter allen seinen Erscheinungen die vollkommenste, d.h. die deutlichste, am meisten entfaltete, vom Erkennen unmittelbar beleuchtete: diese aber eben ist des Menschen Wille […]“[63]

Wenn man den Analogieschluss mitgeht, hat man lediglich ein Inneres, eine Innenperspektive anderer Objekte erhalten, aber nicht das Ding an sich aller Objekte oder auch nur die Dinge an sich.

Da ohne Raum und Zeit weder Nebeneinander noch Nacheinander möglich ist, wie Schopenhauer in seiner Dissertation ausführt,[64] und dem Ding an sich diese Formen nicht zukommen,[65] kann dem Ding an sich keine Vielheit zukommen. Auch Kant argumentiert dafür, dass die Dinge an sich nicht in Raum und Zeit sind.[66] Schopenhauer schließt eben daraus mit diesem Argument auch darauf, dass weder Nebeneinander noch Nacheinander und somit auch keine Vielheit möglich ist:

„Denn Zeit und Raum allein sind es, mittelst welcher das dem Wesen und dem Begriff nach Gleiche und Eine doch als verschieden, als Vielheit neben und nach einander erscheint: sie sind folglich das principium individuationis […]“[67]

Schopenhauer schließt aus der Negation der Vielheit, dass es einen Willen gibt, bleibt allerdings vage darüber, was das bedeutet: Einerseits liegt der metaphysische Wille außerhalb der Möglichkeit von Vielheit, andererseits ist er nicht numerisch eins. Der Wille ist quantitativ nicht bestimmbar:

„Der Wille als Ding an sich liegt, dem Gesagten zufolge, außerhalb des Gebietes des Satzes vom Grund in allen seinen Gestaltungen, und ist folglich schlechthin grundlos, obwohl jede seiner Erscheinungen durchaus dem Satz vom Grunde unterworfen ist: er ist ferner frei von aller Vielheit, obwohl seine Erscheinungen in Zeit und Raum unzählig sind: er selbst ist Einer: jedoch nicht wie ein Objekt Eines ist, dessen Einheit nur im Gegensatz der möglichen Vielheit erkannt wird: noch auch wie ein Begriff Eins ist, der nur durch Abstraktion von der Vielheit entstanden ist: sondern er ist Eines als das, was außer Zeit und Raum, dem principio individuationis, d.i. der Möglichkeit der Vielheit, liegt.“[68]

Dieses universale und quantitativ nicht bestimmbare Ding an sich nennt Schopenhauer in Anlehnung an etwas Ähnliches, das wir kennen und benennen: Wille.

„Dieses Ding an sich (wir wollen den Kantischen Ausdruck als stehende Formel beibehalten), welches als solches nimmermehr Objekt ist, eben weil alles Objekt schon wieder seine bloße Erscheinung, nicht mehr es selbst ist, mußte, wenn es dennoch objektiv gedacht werden sollte, Namen und Begriff von einem Objekt borgen, von etwas irgendwie objektiv Gegebenem, folglich von einer seiner Erscheinungen: aber diese durfte, um als Verständigungspunkt zu dienen, keine andere seyn, als unter allen seinen Erscheinungen die vollkommenste, d.h. die deutlichste, am meisten entfaltete, vom Erkennen unmittelbar beleuchtete: diese aber eben ist des Menschen Wille. Man hat jedoch wohl zu bemerken, daß wir hier allerdings nur eine denominatio a potiori gebrauchen, durch welche eben deshalb der Begriff Wille eine größere Ausdehnung erhält, als er bisher hatte. […] Nun aber bezeichnet das Wort Wille, welches uns, wie ein Zauberwort, das innerste Wesen jedes Dinges in der Natur aufschließen soll, keineswegs eine unbekannte Größe, ein durch Schlüsse erreichtes Etwas; sondern ein durchaus unmittelbar Erkanntes und so sehr Bekanntes, daß wir, was Wille sei, viel besser wissen und verstehen, als sonst irgend etwas, was immer es auch sei.“[69]

Also benennt Schopenhauer das Ding an sich nach dem, was wir in uns als Inneres (Mentales, Psychisches) wahrnehmen können, nach dem individuellen Willen.

Das Erfahren von sinnlichen und mentalen Elementen im Bereich der Vorstellung, das Schopenhauer zur Leib-Wille-Identität führte, wurde somit zu einem metaphysischen Problem, in dem er von der mentalen auf die metaphysische Dimension spekuliert.[70] Die zwei Betrachtungsweisen der Welt, die völlig verschiedener Art sind,[71] gehen deutlich über die eigentlichen Objekte des Analogieschlusses hinaus, der im Kern den „theoretischen Egoismus“[72] bzw. das Problem des Fremdpsychischen behandelt: Haben andere Objekte der Vorstellung auch eine mentale Dimension (Erleben, Verhalten)?

Rezeption des Analogieschlusses

Im folgenden Abschnitt soll dreierlei gezeigt werden. Erstens soll mit diesem Überblick zur Rezeption des Analogieschlusses gezeigt werden, dass, wie bereits mehrfach behauptet, der Analogieschluss eine zentrale Stelle in der Philosophie Schopenhauers ist. Zweitens soll dargestellt werden, welche Probleme an dieser Stelle identifiziert werden. Und drittens bieten einige der aufgeführten Autoren Anhaltspunkte für eine Einordnung des Analogieschlusses in die Argumentationsstrategie Schopenhauers.

Booms nennt den Analogieschluss „billig“[73] und meint, dieser sei „offensichtlich aus der Not geboren“[74]. Außerdem habe sich Schopenhauer zuvor längst entschieden und Alternativen nicht ernsthaft in Betracht gezogen. Stattdessen müsste man von Setzungen sprechen.[75]

Ciracì spricht nicht von einem „Analogieschluss“, sondern von „Analogie“ und vielmehr von „Analogiemethode“. Diese sei bei Schopenhauer kein „dogmatisches Prinzip“, sondern sie wirke gegen den theoretischen Egoismus. Die Analogiemethode beruhe auf zwei Schlüssen, nämlich der Identifikation von Leib mit Willen, und der Ausweitung dieser Identifikation auf die anderen Wesen.[76]

Wie bereits dargestellt, wirkt der sog. Analogieschluss allerdings nicht gegen den theoretischen Egoismus, sondern ist der Schritt nach der bewussten Entscheidung gegen ihn. Schopenhauer identifiziert Leib mit Willen, erkennt, dass andere Objekte äußerlich Objekte wie der eigene Leib sind und stockt dann an den Grenzen des Satzes vom zureichenden Grunde des Erkennens:[77]

„[…] so ist man hiemit immer noch im Gebiet der bloßen Vorstellung, für die allein das Gesetz der Kausalität gilt, und über welches hinaus es nie führen kann.“[78]

Hier entscheidet er sich, um „Schranken unserer Erkenntniß zu erweitern“[79], gegen den theoretischen Egoismus. Erst nach dieser Entscheidung beantwortet Schopenhauer die Frage nach dem Fremdpsychischen mit dem Schluss auf die beste Erklärung und bewertet dafür andere Objekte analog zu seinem Leib. Dieses Verfahren könnte man insofern als Mittel gegen den theoretischen Egoismus werten, als dass damit andere Objekte nicht als Black Box verstanden werden müssten, sondern möglicherweise eine pragmatische Lösung für den Umgang mit anderen Objekten (insb. solche mit Verstand), da man deren Verhalten antizipieren könnte.

Friedhelm Decher sieht Schopenhauers Analogie in § 19 W I als eine für ihn notwendige Annahme, weil für Schopenhauer nichts anderes gegeben ist als Wille und Vorstellung.[80] Schopenhauer musste daher alle Objekte der Vorstellung wie den Leib betrachten und damit den Willen als Ding an sich aller Objekte ansehen.[81] Demnach ist der Analogieschluss nicht nur formal kein Analogieschluss, sondern nimmt in der argumentativen Folge für Decher eine nachgeordnete Stellung ein. Zuerst argumentiert Schopenhauer für die Elemente der Welt, Wille und Vorstellung, findet den Zugang dazu im Subjekt und stellt die notwendige Analogie in der Folge als ein vermeintliches Argument davor. Demnach wurde nach Decher beispielsweise nicht der Anwendungsbereich des Willensausdruckes mit dem Analogieschluss ausgedehnt, wie Hallich am Rande schreibt,[82] sondern er war bereits ausgedehnt und eine Analogie wurde damit bereits vorausgesetzt.

Dobrzański sieht das Subjekt ausgehend von der Leib-Wille-Identität vor zwei Möglichkeiten gestellt: Erstens könne es annehmen, dass die anderen Objekte der Vorstellung Objekte wie sein Leib sind und ihnen eine doppelte Aspektualität gegeben ist, und der Unterschied zum eigenen Leib lediglich darin besteht, dass es den privilegierten Erkenntniszugang nur zum eigenen Leib hat. Zweitens könne es annehmen, dass die anderen Objekte lediglich in der Vorstellung gegeben und damit vom eigenen Leib gänzlich verschieden sind. Dobrzański stellt fest, dass Schopenhauer die zweite Möglichkeit, den „theoretischen Egoismus“, ablehnt, ohne diesen widerlegen zu können oder gar es zu versuchen, und sich stattdessen bewusst für die analoge Sichtweise auf andere Objekte entscheidet, um überhaupt noch etwas positiv über die Welt aussagen zu können. Dobrzański fasst zusammen, dass durch diese Schritte die anderen Objekte einen zweiten, dem Subjekt nicht zugänglichen Aspekt erhalten und die vorläufige Konsequenz eine Vielzahl von Individualwillen sei.[83] Außerdem werde der Schritt der Deutung des individuellen Wollens als Teil eines größeren Wollens, von dem alle Objekte der Vorstellung „erfüllt sind“, üblicherweise als Analogieschluss bezeichnet.[84] Dobrzański kommt schließlich zu dem Ergebnis, dass die Betrachtung der Welt als Wille das Ergebnis einer Spekulation sei. Interessant ist zudem seine Darstellung von Schopenhauers System, in der er die Welt zweiteilt: In die „Betrachtung als Vorstellung (Empirie)“ und in die „Betrachtung als Wille (Metaphysik)“. Erstere Betrachtung unterteilt Dobrzański wiederum in die „reale Dimension (sinnliche Welt)“ und „mentale Dimension (geistige Welt)“. Damit stellt er Schopenhauers immanente dualistische Weltbild dar, das sich in das metaphysische monistische Weltbild einfügt.[85] Diese Darstellung allein wirft die Frage auf, ob nicht die Leib-Wille-Identität problematischer ist: Wenn die Introspektion auch innerhalb der Vorstellung stattfindet, und das erkennende Subjekt vom eigenen Leib nicht das metaphysische Ansich kennt (es den Leib nicht subjektunabhängig wahrnimmt), ist auch die Stelle des Analogieschlusses hinfällig.

Gebrecht spricht vom „sogenannten“ Analogieschluss und stellt fest, dass die Mehrheitsmeinung in der Schopenhauerforschung dieses Argument „mindestens als unzureichend für die Begründung der Willensmetaphysik“[86] sieht.

Gwinner schreibt im Nebensatz, als er Schopenhauer gegen den Vorwurf, er lehre die Erkenntnis des Dings an sich, verteidigt, dass Schopenhauers Analogie als Schluss dient,[87] und scheint also eher von einem belastbaren Analogieschluss auszugehen.

Bei Hasse findet sich die Bezeichnung „Analogieschluss“ für die mittlerweile als „sogenannter Analogieschluss“ bekannte Stelle in § 19 W I noch nicht. Nach Hasse entscheidet sich Schopenhauer schlicht gegen den an sich nicht widerlegbaren Solipsismus. Dann bediene sich Schopenhauer zur Erklärung der anderen Objekte des einzigen Objekts, das dem Subjekt bekannt ist und nehme aus der Leib-Wille-Identität die Elemente Wille und Vorstellung zur Entschlüsselung der anderen Objekte.[88]

Hallich konstruiert zunächst ein zirkuläres Analogieargument und nennt das Ziel des Arguments, eine relevante Ähnlichkeit zwischen dem Leib und den übrigen Vorstellungen nachzuweisen. Diese Ähnlichkeit bestehe darin, dass Leib und die übrigen Vorstellungen Wille sind. Ist diese relevante Ähnlichkeit gegeben, so Hallich, darf von einer Analogie zwischen Leib und den anderen Objekten ausgegangen werden und damit auch davon, dass die anderen Objekte wie der Leib nicht nur Wille, sondern auch Vorstellung seien:

„In Schopenhauers Analogieargument besteht die nachzuweisende relevante Ähnlichkeit zwischen dem Leib und den übrigen Vorstellungen. Sie besteht, so soll das Argument zeigen, darin, dass sowohl der Leib als auch die übrigen Vorstellungen Wille sind. Wenn diese relevante Ähnlichkeit besteht, ist es gerechtfertigt, von einer Analogie zwischen dem Leib und den übrigen Vorstellungen auszugehen, genauer: anzunehmen, dass, ebenso wie der Leib Vorstellung und Wille ist, auch die übrigen Vorstellungen dies sind.“[89]

Demnach müsste Schopenhauer das innere Wesen anderer Objekte nachweisen, um eine Analogie herzustellen, deren vermeintlicher Zweck aber der Nachweis des Willens als „Kern aller Wesen“ [90] doch erst ist.

Hallich diskutiert darüber hinaus allerdings zwei wichtige Punkte zum sog. Analogieschluss. Erstens geht es ihm darum, was daraus folgt, dass Schopenhauer als „empirischer Realist“[91] den Solipsismus verwirft und nicht nur eine unabhängige Realität der Außenwelt leugnet,[92] sondern sie auch als „vollkommen real“[93] bezeichnet. Schopenhauer vermische hier zwei Fragen: die Frage nach der Realität der Außenwelt und die Frage danach, was die Außenwelt ist.[94] Da Schopenhauer allerdings, wie Hallich auch anführt, ein „stützendes Zusatzargument“ liefert, und darauf verweist, dass man außer Wille und Vorstellung nichts kenne, hat er beide beantwortet, obwohl daraus nicht notwendig folgt, dass die anderen Objekte auch Wille sind und dieselben Attribute haben, weil man nichts anderes kenne.[95]

Zweitens argumentiert Hallich dafür, den Analogieschluss bei allen „nicht zu bestreitenden argumentativen Defizite[n]“[96] nicht isoliert zu betrachten. Er nennt den Analogieschluss eine Analogiethese mit dem Status einer Hypothese.[97] Diese Aussage stützt Hallich zum einen darauf, dass Schopenhauer Kriterien für die Überprüfung von metaphysischen Hypothesen liefert. So soll eine metaphysische Hypothese möglichst viele Phänomene der Erfahrungswelt kohärent erklären. Wenn man das berücksichtigt, kann, so Hallich, Schopenhauer nicht den Anspruch haben, dass der sogenannte Analogieschluss allein für die Willensmetaphysik argumentiert:

„Dies verweist darauf, dass Schopenhauer nicht beabsichtigte, die Kernthese seines Hauptwerks, dass die Welt Wille ist, vollständig vom Argumentationsgang der §§ 17–21 abhängig zu machen, und sich im klaren darüber war, hiermit keine zwingenden Argumente, sondern bestenfalls Plausibilitätsargumente zugunsten dieser willensmetaphysischen Hauptthese vorgelegt zu haben. Es wäre also völlig verfehlt anzunehmen, dass die §§ 17–19 die gesamte Begründungslast für die Willensmetaphysik tragen sollen“[98]

Stattdessen wird nach Hallich also nach Setzung von Schopenhauers Hauptthese in §§ 19 ff. diese plausibler gemacht und die Erfahrungswelt erklärt – und damit entsprechend gestärkt.[99]

Jeske spricht lediglich vom sogenannten Analogieschluss.[100]

Auch für Juhos scheint der Analogieschluss kein echter zu sein, er schreibt vom Analogieschluss in Anführungszeichen, wenn er Schopenhauers Sätze zur Metaphysik als inhaltsleer und unwiderlegbar kritisiert. Er scheint allerdings davon auszugehen, dass Schopenhauer von „dumpfen Seinsgefühl“ im Subjekt zu einer allgemeinen Deutung über die gesamte Natur gelangt.[101]

Koßler meint, dass es für den Analogieschluss nur eine negative Begründung geben kann, da die Leugnung eines zugrundeliegenden Dinges an sich dem theoretischen Egoismus gleichkäme. Er sieht Schopenhauers Annahme des Dinges an sich bei anderen Objekten also als eine Alternative dazu, die die zum eigenen Leib analoge Bewertung von anderen Objekten notwendig zur Folge hat, da, wie Schopenhauer schreibt, außer Wille und Vorstellung nichts bekannt oder denkbar sei.[102] Die Folge des Analogieschlusses sei streng genommen, dass so wie wir ein subjektives Ansichsein haben, das Schopenhauer „Wille“ nennt, jedes Ding ein Ansichsein, „das es, verfügte es über ein Bewußtsein, ebenso subjektiv erfahren würde.“[103] Dabei stellt Koßler allerdings fest, dass Schopenhauer dafür den sog. Analogieschluss gar nicht bräuchte, da er dessen Ablehnung zuvor bereits als „ernstliche Ueberzeugung hingegen […] allein im Tollhause“[104] verortete und für diese Ansicht keine argumentative Auseinandersetzung, sondern eine Kur für nötig befand. Koßler bewertet dieses Vorgehen Schopenhauers nicht als einen Analogieschluss, schon allein deswegen nicht, weil die Sphären Willensakt und Leibesbewegung bzw. Wille und Leib nicht kausal verknüpft sind.[105]

Malter schreibt erstens, dass Schopenhauer den Solipsismus nicht ernst genug nehme und stellt zweitens fest, dass ein förmlicher Beweis für die Welt-Wille-Identität nicht möglich ist.[106] Auch vollziehe Schopenhauer keinen förmlichen Analogieschluss. Für ihn steht das Ergebnis schon im Vorhinein fest und neben der Demonstration an empirischen Indizien, versuche Schopenhauer Erscheinungen nach der Analogie zum eigenen Leib zu bewerten. Mittels „Analogieverfahren“ werden die Elemente der Realität des Leibes zu den Elementen für alles Seiende.[107]

Novembre bezeichnet den Analogieschluss als „entscheidend“ und drückt aus, dass nur mittels dieser Analogie der Wille zum An-sich aller Objekte werden könne.[108]

Nach Schubbe muss Schopenhauer die Welt per Analogie erschließen, da er die Welt als etwas dem Menschen Fremdes versteht.[109] Er meint allerdings, die Analogie würde überhöht und aus der „Ähnlichkeit meinerselbst mit der Welt wird eine indifferente Einheit der Dinge“[110].

Für Spierling ist es kühne Spekulation, dass Schopenhauer mit einem Analogieschluss die Erfahrung des eigenen Leibes als Willen von innen und als Vorstellung von außen auf die gesamte Natur überträgt und somit die Leib-Wille-Identität als „Modell für die Welt“ gebraucht.[111]

Nach Strohm beruht Schopenhauers Metaphysik auf zwei Analogieschlüssen. Als ersten Analogieschluss bezeichnet Strohm den Schluss „vom eigenen Inneren aufs Innere aller anderen Wesen“[112] und als zweiten die Gleichsetzung von Willen und Ding an sich. Sowohl für den sog. Analogieschluss in § 19 WI, den er eine „Verallgemeinerung“ nennt, als auch für die Wille-Ding an sich-Gleichsetzung schreibt Strohm, dass Schopenhauer dafür strenggenommen keine Argumente hat und diese Schlüsse illegitim seien. Schopenhauer hätte nicht den Anspruch auf Wahrheit im strengen Sinne, sondern wolle ein „rein hypothetisches, heuristisch funktionales Prinzip“ [113] formulieren.

Welsen schreibt, dass Schopenhauer durch einen Analogieschluss versuche, das Ding an sich mit dem Willen gleichzusetzen. Dafür nimmt Schopenhauer nach Welsen an, dass der Leib und andere Dinge der Vorstellung eine Anzahl von Eigenschaften teilen und daher eine zusätzliche Eigenschaft („Erscheinung des Willens als Ding an sich“[114]) teilen müssen. Welsen kritisiert dies: Analogieschlüsse eigneten sich generell nicht, um gehaltserweiternde Aussagen zu begründen. Bestenfalls sei dies als eine Hypothese möglich. Außerdem drängt sich ihm der Verdacht auf, Schopenhauer deute die Natur anthropomorph. Letztere Kritik weicht er dann auf, in dem er darauf verweist, dass Schopenhauer den Begriff des Willens im Menschen in einem stärkeren Sinne versteht als in der restlichen Natur, in der er Abstufungen beschreibt.[115]

Weimer bezeichnet den „viel diskutierten Analogieschluss“ als „logisch sehr fragwürdig“, weil diese Analogie auf nur einem belegbaren Fall beruht.[116]

Zimmermann sieht den Analogieschluss als eine Brücke zwischen Leib-Wille-Identität und Welt-Wille-Identität, die nur dadurch für Schopenhauer möglich ist, da er sich gegen den sog. theoretischen Egoismus entscheidet. Schopenhauer musste anderen Objekten zubilligen, nicht nur Vorstellung, sondern auch Wille zu sein. Dass er nichts anderes an Dasein oder Realität als Wille und Vorstellung kenne als Wille und Vorstellung, nennt Zimmermann einen Versuch der Rechtfertigung.[117]

Möglichkeit eines Analogieschlusses

Struktur und Bewertung

Nach den aufgeführten Problemen der als Analogieschluss bezeichneten Stelle in Schopenhauers Werk soll es darum gehen, ob grundsätzlich ein Analogieschluss in Schopenhauers Argumentation seinem Projekt dienen würde.

|

Abbildung 6: "Wille" als Eigenschaft des Leibes und auch anderer Objekte? |

Wie müsste ein Analogieschluss aussehen, wenn er als argumentativer Weg von der Leib-Wille-Identität zur Welt-Wille-Identität fungieren sollte? Oder anders gesagt: Ist Schopenhauers sogenannter Analogieschluss überhaupt als Analogieschluss denkbar?

Die Struktur ist folgende (Abbildung 6). In der Vorstellung sind viele Objekte anschaulich erfahrbar. Diese in der Art gegebenen Objekte unterscheiden sich äußerlich teilweise sehr und es gibt vielfältige und gut begründbare Möglichkeiten, sie zu klassifizieren. Eine davon ist, wie nachfolgend dargestellt, auch bei Schopenhauer zu finden. Dieser Ansatz eines Analogieschlusses will allerdings weiter gehen und hat nicht eine Aussage über einzelne kleine Klassen von Objekten zum Ziel, sondern eine Aussage über alle Objekte. Von einem bestimmten Objekt, dem Leib, von dem eine bestimmte Eigenschaft bekannt ist, soll auf alle anderen Objekte geschlossen werden. Von diesen ist nämlich diese eine Eigenschaft des Leibes nicht bekannt: Haben sie ein „an sich“ wie der Leib eines hat? Der Leib ist uns im Gegensatz zu den anderen Objekten nicht nur anschaulich gegeben. Ist die Eigenschaft, ein inneres Wesen zu haben, eine, die nur dem Leib zukommt, oder teilen sich alle anschaulich gegebenen Objekte diese Eigenschaft?

Die Struktur entspricht somit bei einer oberflächlichen Betrachtung der eines klassischen Analogieschlusses. Gegeben sind der Leib und andere Objekte. Der Leib hat eine Eigenschaft (ein „an sich“ zu besitzen). Fraglich ist nun, ob die anderen Objekte diese Eigenschaft teilen. Der Leib und die anderen Objekte sind einander dahingehend ähnlich, dass sie eine andere Eigenschaft teilen: Sie sind anschaulich gegeben. Also gehen wir davon aus, dass den anderen Objekten auch die eine besondere Eigenschaft des Leibes zukommt.

Werfen wir einen Blick auf die formalen Möglichkeiten zur Bewertung einer Analogie, um zu sehen, ob ein Analogieschluss in § 19 bei Schopenhauer überzeugend wäre. Zunächst muss geprüft werden, ob der Analogieschluss mit seinen ausgewählten Objekten und Eigenschaften überzeugend ist und dann sind die Möglichkeiten der Widerlegung zu prüfen.

Zur Erinnerung: Eine hohe Qualität hat der Analogieschluss durch eine größere Anzahl von verschiedenartigen Objekten die mit einem weiteren Objekt bis auf eine (fragliche) Eigenschaft viele relevante teilen.

Welche (relevanten) Eigenschaften verbinden den Leib und die anderen Objekte? In Frage kommt lediglich eine einzige: Sie sind anschaulich in der Vorstellung gegeben. Da das aber ein notwendiges Kriterium für das Objektsein ist, ist diese Eigenschaft allein kaum geeignet für eine Analogie. Es ist nun mal nichts anderes denkbar. Wie Goethe schreibt, spricht es gegen eine Analogie, wenn alles zusammenfällt. Dann ist sie zu weit angelegt:

„Jedes Existierende ist ein Analogon alles Existierenden, daher erscheint uns das Dasein immer zu gleicher Zeit gesondert und verknüpft. Folgt man der Analogie zu sehr, so fällt alles identisch zusammen; meidet man sie, so zerstreut sich alles ins Unendliche. In beiden Fällen stagniert die Betrachtung, einmal als überlebendig, das andere Mal als getötet.“[118]

Natürlich wäre dieser Analogieschluss vom Ergebnis ausgehend in Schopenhauers Sinn, da er aussagen möchte, dass in allen Erscheinungen dasselbe innere Wesen ist, in dem Sinn also alles eins ist.

„Denn, wenn auch wahrscheinlich die Herren alle mit mir der Meinung sind, daß in allen Erscheinungen dieser Welt das innere Wesen, das Erscheinende, das Ansich der Dinge, überall das selbe ist und der Unterschied der Erscheinungen eigentlich bloß den Grad der Sichtbarwerdung desselben betrifft; so hebt diese innere Identität des Wesens der Dinge dennoch nicht den Unterschied auf, den von jeher die Worte lebend und leblos bezeichnet haben, welchem gemäß nur das Organische lebend, das Unorganische leblos genannt wird.“[119]

Aber formal ist ein solcher Analogieschluss nicht ausreichend. Es gibt zu wenige Gemeinsamkeiten zwischen den Objekten. Die Analogie ist zu weit gefasst, um überzeugen zu können.

Zur Widerlegung gibt es zwei Möglichkeiten: Erstens könnte man in Objekt B eine Eigenschaft d finden, die A nicht hat (Disanalogie). Damit wäre es weniger plausibel, dass in B eine Eigenschaft c ist, von der man weiß, dass sie in A ist. Es gilt dabei die Voraussetzung, dass A und B Gemeinsamkeiten (a, b) haben, und dass die jeweilige Relevanz von Eigenschaften gegeben ist. Die zweite Möglichkeit ist die Gegenanalogie, bei der ein drittes Objekt C die gleichen Gemeinsamkeiten (a, b) wie A und B aufweist, aber nicht c, wie A sie hat, sondern ¬c.

Wie könnte eine Disanalogie aussehen? Wie in Abbildung 6 dargestellt, haben der Leib und andere Objekte gemeinsam, dass sie in der Vorstellung und dementsprechend anschaulich erfahrbar sind. Der Leib des erkennenden Subjekts hat die Eigenschaft, die per Analogieschluss auf die anderen Objekte übertragen werden soll, nämlich, dass das innere Wesen Wille ist. Der Leib hat zudem die Eigenschaft, dass er dem Subjekt innerlich erfahrbar ist, was anderen Objekten nicht zukommt. Entscheidend für die Disanalogie ist, dass andere Objekte, von denen es ganz unterschiedliche Typen gibt, auch Eigenschaften haben, die der Leib nicht hat. Tiere sind nicht vernunftbegabt, Pflanzen haben feste Zellwände und Stahl ist anorganisch. Sind dies nun relevante Eigenschaften für eine Disanalogie? Es sind alles lediglich Variationen der einen gemeinsamen Eigenschaft, die sie alle verbindet. Es sind materielle Eigenschaften. Dies spielt sich notwendigerweise alles in der Anschauung ab. Die Disanalogien führen auf ein und denselben Punkt und sind allesamt auf die Dimension Erfahrung beschränkt, aber widersprechen der gemeinsamen Eigenschaft der Objekte (inkl. Leib) nicht. Dadurch sprechen sie der Analogie ihren Wert nicht ab.

Auch Gegenanalogien führen hier nicht weiter. Dazu müsste es nämlich Objekte in der Vorstellung geben, von denen wir sicher sagen können, dass sie nicht haben, was wir an uns erkennen: ein Inneres, welches wir an uns Willen nennen. Dafür fehlt uns allerdings der Zugang.

Wenn der Blick auf die „anderen Objekte“ etwas geschärft wird, erscheint die Stelle des Analogieschlusses wie das Problem des Fremdpsychischen, wo ein Analogieschluss besser zu vertreten ist. Dazu muss zunächst innerhalb von Schopenhauers Philosophie auf die Klassen von Objekten geschaut werden.

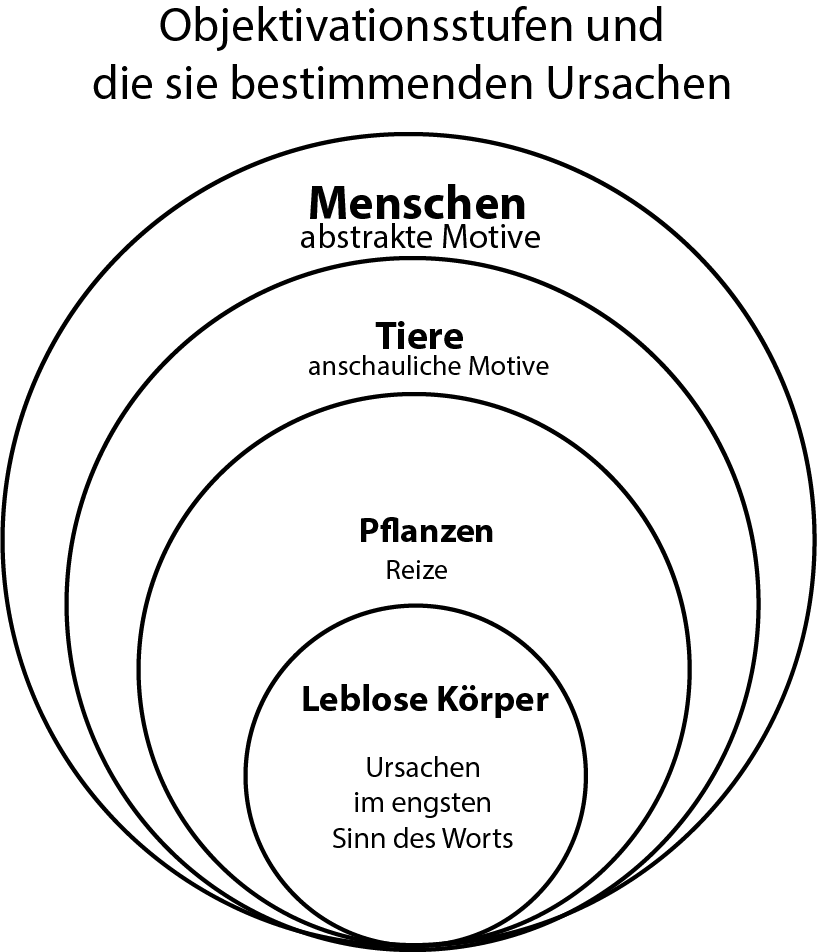

Vier Arten von Objekten

In seiner Probevorlesung referierte Schopenhauer 1820 über die vier verschiedenen Arten der Ursachen, nach denen er auch alle anschaulichen Objekte klassifiziert.[120] Alle Objekte, ebenso der Leib, sind in eine von vier Klassen klassiert. Diese Klassen bauen aufeinander auf und können hierarchisch verstanden werden. Die oberste Klasse wird durch die alle Arten von Ursachen bestimmt, während jede Klasse darunter durch eine Art von Ursachen weniger bestimmt wird.

Die erste Klasse von Körpern ist die der unorganischen oder leblosen Körper.[121] Körper dieser Klasse werden ausschließlich durch die sogenannten Ursachen im engeren Sinne bestimmt. Diese Ursachen zeichnen sich durch eine genaue Gleichmäßigkeit zwischen Ursache und Wirkung aus und sind Gegenstand der Mechanik, Physik und Chemie. Als Beispiele nennt Schopenhauer das Verdichten und Erhitzen.[122]

Die zweite Klasse von Körpern sind Pflanzen. Diese sind dadurch bestimmt, dass sie ausschließlich durch die zweite Art von Ursachen, nämlich den Reizen, bestimmt wird, soweit es Veränderungen betrifft, die ihrer Natur nach angemessen sind.[123] Daraus ist zu schließen, dass, wie es auch realitätsnah erscheint, auch Pflanzen (wie auch alle folgenden Klassen) von niederen Ursachen betroffen sind, wie Schopenhauer auch hier bei der Beschreibung der Charakteristika von Reizen (keine Gleichmäßigkeit von Ursache und Wirkung) verdeutlicht:

„Pflanzen können bekanntlich durch Wärme oder der Erde beigemischte[n] Kalk zu einem außerordentlich schnellen Wachstum getrieben werden, indem jene Ursachen als Reize ihrer Lebenskraft wirken: wird jedoch hiebei der Grad des Reizes um ein weniges überschritten, so wird der Erfolg statt des erhöhten und beschleunigten Lebens, der Tod der Pflanze seyn. Ferner können wir durch Wein oder Opium unsre Geisteskräfte anspannen und beträchtlich erhöhen: wird aber das Maas des Reizes überschritten; so wird der Erfolg grade der entgegengesetzte seyn.“[124]

Das Zusammenspiel zwischen dem Reiz als Ursache und der Wirkung ist dabei also nicht gleichmäßig, wie bei Schopenhauers erster Art von Ursache, dennoch regelmäßig, da „die Wirkung ein unverkennbares Verhältniß zur Dauer und Intensität des Reizes hat, wenn gleich dieses Verhältniß nicht bei allen Graden des Reizes dasselbe bleibt […]“[125]

Die dritte Klasse von Körpern sind Tiere, die neben Reizen (und Ursachen im engeren Sinne) auch von Motiven betroffen sind.[126] Diese Motive sind beim Tier rein anschaulich.[127] (Nicht-menschliche) Tiere sind nach Schopenhauer immer dadurch motiviert, was sie in der Gegenwart empfinden.[128] Die Empfindungen resultieren bei Tieren teils auch aus äußeren sinnlichen Wahrnehmungen mittels Reizen, die mit ihrem Verstand, den Schopenhauer als wesentliches Merkmal von Tieren ansieht,[129] zu anschaulichen Motiven werden. Die Auswirkung eines Motivs hängt dabei für Schopenhauer nicht von der Dauer der Wirkung auf das Tier ab (im Unterschied zu reinen Reizen).[130]

Der Unterschied zwischen der vierten Klasse von Objekten, den Menschen, von denen der Leib des Subjekts im Analogieschluss eben auch einer ist, und nichtmenschlichen Tieren liegt für Schopenhauer in der Vernunft und der Empfänglichkeit für abstrakte Motive. Während der Mensch wie auch ein nicht vernunftbegabtes Tier beispielsweise in einer Müllpresse komprimiert werden, vom üblen Geruch einen Brechreiz erleiden und vom Anblick eines Todessterns zur Flucht motiviert werden könnte, kann eben nur der Mensch auf abstrakte Motive wie beispielsweise Lenkungssteuern (wirtschaftliche Anreize) reagieren. „Mit Einem Wort: das Thier empfindet und schaut an; der Mensch denkt überdies und weiß.“[131]

Während das Tier auf anschauliche Motive wie etwa Futter reagiert, kann ein Mensch auch von Begriffen (= „gedachte nicht angeschaute Vorstellungen“[132]) motiviert sein, beispielsweise Gerechtigkeit.

Die Objekte in der für das Subjekt vom Verstand unbewusst geschaffenen Anschauung[133] gliedert Schopenhauer also in vier Klassen (Objektivationsstufen) nach ihrer Empfänglichkeit für vier Arten von Ursachen: Unbelebte Objekte, Pflanzen, Tiere und Menschen. Rein äußerlich unterscheiden sich diese Ursachen und Objektivationen, aber dem Wesen nach sind sie identisch:

„Aber ein argumentum ad oculos erhielt ich erst, als ich eines Abends mit ihm im Englischen Hof beim Schoppen Wein saß und er beim Ausstrecken der Hand nach dem Glase bemerkte, dieser Willensact sei nicht wesentlich verschieden von irgend einem mechanisch durch Stoß oder Zug bewirkten Naturact, d.h. Äußerung einer blinden Naturkraft. Nur die veranlassenden Ursachen seien in beiden Fällen verschieden. Dort ein Motiv – das angeschaute Weinglas; hier eine mechanische Ursache. Aber beide Acte erfolgten mit gleich strenger Nothwendigkeit.“[134]

Exkurs: Fremdpsychisches

Ein Analogieschluss ausgehend von der Leib-Wille-Identität zur Identität mit anderen Objekten derselben oder einer näheren Klasse wäre stärker. Man kann mehr Ähnlichkeiten zwischen dem Leib und einigen anderen Objekten benennen. Beispielsweise könnte man zwischen dem Leib und anderen menschlichen Objekten eine Analogie aufbauen, wie sie beim Problem des Fremdpsychischen bekannt ist: So meint Bertrand Russel, dass mit von anderen Menschen äußerlich Wahrnehmbaren analog zu dem von außen Wahrnehmbaren von uns auf Fremdpsychisches geschlossen werden kann:

„It is clear that we must appeal to something that may be vaguely called "analogy." The behavior of other people is in many ways analogous to our own, and we suppose that it must have analogous causes. What people say is what we should say if we had certain thoughts, and so we infer that they probably have these thoughts. They give us information which we can sometimes subsequently verify. They behave in ways in which we behave when we are pleased (or displeased) in circumstances in which we should be pleased (or displeased). We may talk over with a friend some incident which we have both experienced, and find that his reminiscences dovetail with our own; this is particularly convincing when he remembers something that we have forgotten but that he recalls to our thoughts. Or again: you set your boy a problem in arithmetic, and with luck he gets the right answer; this persuades you that he is capable of arithmetical reasoning. There are, in short, very many ways in which my responses to stimuli differ from those of "dead" matter, and in all these ways other people resemble me. As it is clear to me that the causal laws governing my behavior have to do with "thoughts," it is natural to infer that the same is true of the analogous behavior of my friends.“[135]

Das eigene geistige Innenleben, unsere Gedanken und Gefühle, sind äußerlich nicht direkt wahrnehmbar. Beim Fremdpsychischen ist das auch nicht der Fall. Beobachtet man andere Menschen, die sich als Blackbox darstellen, und man sieht den Input (Umstände, Einflüsse) aus verschiedenen Situationen und vergleicht deren Output (Verhalten, verbale Äußerungen) damit, was wir bei demselben Input getan hätten (Output), oder wie wir über diese Situation denken, so scheint die jeweils große Ähnlichkeit zwischen eigenem und fremdem Input und Output nahezulegen, dass andere Menschen wie wir denken und fühlen.

„From subjective observation I know that A, which is a thought or feeling, causes B, which is a bodily act, e.g., a statement. I know also that, whenever B is an act of my own body, A is its cause. I now observe an act of the kind B in a body not my own, and I am having no thought or feeling of the kind A. But I still believe, on the basis of self-observation, that only A can cause B; I therefore infer that there was an A which caused B, though it was not an A that I could observe. On this ground I infer that other people’s bodies are associated with minds, which resemble mine in proportion as their bodily behavior resembles my own.“[136]

Dieser Analogieschluss basiert darauf, dass man nicht nur eine zeitliche Abfolge, sondern eine kausale Verbindung zwischen Geist und Körper kennt, beispielsweise eine durch meinen Gedanken erfolgende Bewegung durch meinen Körper. Beobachte ich eine Bewegung eines anderen Körpers und mir fehlt ein eigener sie auslösender Gedanke, schließe ich darauf, dass der anderen Körper einen entsprechenden Gedanken hat und demzufolge schließe ich auf Fremdpsychisches.

Ein Analogieschluss, wie Russell ihn hier durchführt, ist für Schopenhauer nicht denkbar. Willensakt und Körperbewegung sind bei ihm nicht kausal verknüpft:

„Jeder wahre Akt seines Willens ist sofort und unausbleiblich auch eine Bewegung seines Leibes: er kann den Akt nicht wirklich wollen, ohne zugleich wahrzunehmen, daß er als Bewegung des Leibes erscheint. Der Willensakt und die Aktion des Leibes sind nicht zwei objektiv erkannte verschiedene Zustände, die das Band der Kausalität verknüpft, stehen nicht im Verhältniß der Ursache und Wirkung; sondern sie sind Eines und das Selbe, nur auf zwei gänzlich verschiedene Weisen gegeben: einmal ganz unmittelbar und einmal in der Anschauung für den Verstand. Die Aktion des Leibes ist nichts Anderes, als der objektivirte, d.h. in die Anschauung getretene Akt des Willens.“[137]

Dieser Exkurs liefert allerdings eine Schwachstelle, die Russells Analogieschluss und auch ein möglicher in § 19 gemein haben: Wie Malcolm am Analogieschluss von John Stuart Mill, der ähnlich wie Russell argumentiert, kritisiert, ist ein solcher induktiver Schluss sehr schwach, da er von einer einzigen Instanz schließt[138] und an Weimers Kritik an Schopenhauers Schluss erinnert.[139] Nichts anderes als das Schließen von dem einen Objekt, nämlich dem Leib, auf andere Objekte, bliebe Schopenhauer übrig, wäre ein Analogieschluss seine argumentative Verknüpfung zwischen Leib-Wille-Identität und Welt-Wille-Identität.

Gemeinsamkeiten zwischen Objekten

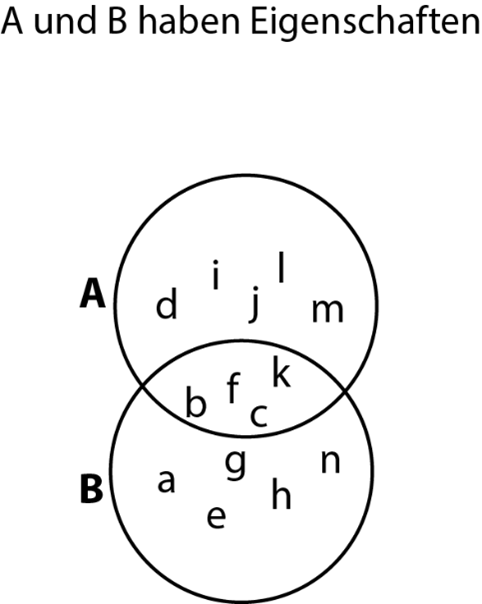

|

Abbildung 7: Objektivationsstufen und die sie bestimmenden Ursachen |

Jenseits der Dis- und Gegenanalogien und der o.g. Kritik, die auch Russells und Mills Analogieschluss betrifft, könnte man einen Schwachpunkt daran sehen, dass eben nur eine Gemeinsamkeit zwischen Leib und anderen Objekten hergestellt wird. Betrachtet man nun die dargestellten Objektivationsstufen mit den höchsten sie bestimmenden Ursachenarten in Abbildung 7, so stellt man fest, dass ein weiter Analogieschluss vom einzelnen Leib auf alle diese Objektklassen[140] darunter leidet, dass die Anzahl der Gemeinsamkeiten gering ist. Schopenhauers Ausgangspunkt in § 18 beschränkt sich nicht nur darauf, dass es Objekte gibt, die auf Ursachen reagieren (Ursachen, Reize, Motive), sondern er baut die Leib-Wille-Identität auf und versucht dies gerade mit Blick auf den Unterschied zwischen dem eigenen Leib und den anderen Objekten:

„Dieser Leib ist dem rein erkennenden Subjekt als solchem eine Vorstellung wie jede andere, ein Objekt unter Objekten: die Bewegungen, die Aktionen desselben sind ihm in soweit nicht anders, als wie die Veränderungen aller anderen anschaulichen Objekte bekannt, und wären ihm ebenso fremd und unverständlich, wenn die Bedeutung derselben ihm nicht etwan auf eine ganz andere Art enträthselt wäre. Sonst sähe er sein Handeln auf dargebotene Motive mit der Konstanz eines Naturgesetzes erfolgen, eben wie die Veränderungen anderer Objekte auf Ursachen, Reize, Motive. Er würde aber den Einfluß der Motive nicht näher verstehen, als die Verbindung jeder andern ihm erscheinenden Wirkung mit ihrer Ursache. Er würde dann das innere, ihm unverständliche Wesen jener Aeußerungen und Handlungen seines Leibes, eben auch eine Kraft, eine Qualität, oder einen Charakter, nach Belieben, nennen, aber weiter keine Einsicht darin haben. Diesem allen nun aber ist nicht so: vielmehr ist dem als Individuum erscheinenden Subjekt des Erkennens das Wort des Räthsels gegeben: und dieses Wort heißt Wille.“[141]

Der Leib reagiert für das Subjekt nicht einfach wie andere Objekte auf Ursachen (im weiteren Sinne). Er hat eine besondere Beziehung zum Subjekt:

„Jeder wahre, ächte, unmittelbare Akt des Willens ist sofort und unmittelbar auch erscheinender Akt des Leibes: und diesem entsprechend ist andererseits jede Einwirkung auf den Leib sofort und unmittelbar auch Einwirkung auf den Willen: sie heißt als solche Schmerz, wenn sie dem Willen zuwider; Wohlbehagen, Wollust, wenn sie ihm gemäß ist. Die Gradationen beider sind sehr verschieden. Man hat aber gänzlich Unrecht, wenn man Schmerz und Wollust Vorstellungen nennt: das sind sie keineswegs, sondern unmittelbare Affektionen des Willens, in seiner Erscheinung, dem Leibe: ein erzwungenes augenblickliches Wollen oder Nichtwollen des Eindrucks, den dieser erleidet.“[142]

Schopenhauer nimmt schmerzvolle Einwirkungen auf den Leib, die bei ihm auch auf Nichtwollen treffen, als Beleg für die Leib-Wille-Identität. Diese Schmerzen oder wenigstens die Reaktion darauf ist bei Menschen beobachtbar und auch bei Tieren:

„Wer die Behauptung, daß, in der Welt, der Genuß den Schmerz überwiegt, oder wenigstens sie einander die Waage halten, in der Kürze prüfen will, vergleiche die Empfindung des Thieres, welches ein anderes frißt, mit der dieses andern.“[143]

Auf Objekte der unteren Objektivationsstufen (Pflanze und Anorganisches) trifft dies nicht zu. Würde Schopenhauer darauf aufbauen und analog zu Mill und Russell einen Analogieschluss nutzen, könnte er sich auf mehr Ähnlichkeiten zwischen Leib und anderen Objekten stützen – und damit den Analogieschluss stärken. Die von Malcolm genannte Schwäche dieser Analogieschlüsse bliebe, aber ein Analogieschluss vom eigenen Leib auf alle Menschen und Tiere ist aufgrund der Gemeinsamkeiten stärker (formal überzeugender) als ein Analogieschluss vom Leib auf alle Objekte (inklusive Pflanzen und Anorganisches).

Das Problem bei diesem hypothetischen Analogieschluss ist, dass er Schopenhauer nichts nützen würde. Er möchte nicht für Fremdpsychisches möglichst vieler Objektklassen argumentieren, sondern für seine metaphysische Grundlage aller Objekte in der Vorstellung. Das für einen Analogieschluss formal richtige Ansinnen, viele gemeinsame Eigenschaften zu suchen, führt nicht weiter, weil dann notwendigerweise die Zahl der Objekte, auf die der Schluss angewandt werden kann, sinkt. Auch hätte ein Analogieschluss bei Schopenhauer denselben Schwachpunkt, den klassische Analogieschlüsse wie bei Mill und Russell haben: Man schließt von bloß einem einzigen Objekt auf viele.

Schopenhauers Analogieschluss in § 29 W I?

Während der sogenannte Analogieschluss in § 19 W I formal nicht als solcher zu sehen ist und auch in der Literatur überwiegend nicht als ein solcher betrachtet wird, scheint es in § 29 so, als gebe Schopenhauer uns als Selbstversuch zur Bestätigung seiner Philosophie einen Analogieschluss an die Hand. Jedenfalls wird diese Stelle als eine Ergänzung zum Analogieschluss betrachtet.[144]

„Jeder findet sich selbst als diesen Willen, in welchem das innere Wesen der Welt besteht, so wie er sich auch als das erkennende Subjekt findet, dessen Vorstellung die ganze Welt ist, welche insofern nur in Bezug auf sein Bewußtseyn, als ihren nothwendigen Träger, ein Daseyn hat. Jeder ist also in diesem doppelten Betracht die ganze Welt selbst, der Mikrokosmos, findet beide Seiten derselben ganz und vollständig in sich selbst. Und was er so als sein eigenes Wesen erkennt, dasselbe erschöpft auch das Wesen der ganzen Welt, des Makrokosmos: auch sie also ist, wie er selbst, durch und durch Wille, und durch und durch Vorstellung, und nichts bleibt weiter übrig.“[145]

Jeder kann sich als Willen (wollendes Subjekt) wahrnehmen und hat damit Zugang zum „inneren Wesen der Welt“ und „findet sich“ als erkennendes Subjekt bzw. dessen Vorstellung. Man hat nach Schopenhauer Zugang zum inneren Wesen der Welt, in dem man sich also als wollendes Subjekt wahrnimmt, und dazu hat, wie man diesen Abschnitt lesen muss, man die Perspektive auf den eigenen Leib und erkennt, dass man eine doppelte Perspektive hat. Als erkennendes Subjekt erkennt man nur den Leib in der Vorstellung als Objekt, nicht aber sich als erkennendes Objekt, wie er schreibt: „Dasjenige was Alles erkennt und von keinem erkannt wird, ist das Subjekt.“[146] Das Subjekt findet sich immer als ein wollendes Subjekt.[147]

Mit dieser Leib-Wille-Identität („was er so als sein eigenes Wesen erkennt“) kann jeder erkennen, woraus die Welt besteht (Wille und Vorstellung). Aber es handelt sich nicht um einen Analogieschluss. Schopenhauer beschreibt lediglich das Ergebnis von § 19.

Analogieschluss in der Vorlesung

Der Analogieschluss in Schopenhauers Hauptwerk Die Welt als Wille und Vorstellung findet sich in der ersten[148] genau wie in der dritten von ihm veröffentlichten Auflage.[149] Im zweiten Teil der Vorlesung über die gesammte Philosophie findet sich derselbe Schluss in Cap. 4:

„Diese Erkenntniß werden wir nun bald noch fester begründen und deut[licher] entwickeln; danach aber sie gebrauchen als einen Schlüssel zum Wesen jeder Erscheinung in der Natur, indem wir auch alle ande[rn] Objekte, die nicht unser eigener Leib sind, folglich nicht wie dieser auf doppelte Weise unserm Bewußtsein offen liegen, sondern nur von einer Seite als bloße Vorstellungen ihm gegeben sind, eben nun nach Analogie jenes Leibes beurtheilen, und annehmen, daß, wie sie einerseits ganz wie der Leib Vorstellung und insofern mit ihm gleichartig sind, auch andrerseits, wenn man ihr Daseyn als Vorstellungen des Subjekts ganz absondert und bei Seite setzt, das dann noch übrig Bleibende seinem innern Wesen nach, dasselbe seyn muß, als was wir in uns den Willen nennen.“[150]

In der Vorlesung stellt Schopenhauer die Zuhörer wie im Hauptwerk vor die Wahl des Solipsismus, nachdem er für die Leib-Wille-Identität argumentiert. Hier bestätigt er, dass der Solipsismus nicht hilfreich für Erkenntnisse ist, und er daher für den weiteren argumentativen Verlauf annehmen muss, die anderen Objekte haben auch ein inneres Wesen. Dass dieses anzunehmen nicht notwendigerweise heißt, dasselbe innere Wesen anzunehmen, beschäftigt Schopenhauer hier nicht. In W I schreibt er noch, dass er nichts anderes kenne als Wille und Vorstellung. Das Ansich, das er durch Introspektion als inneres Wesen bei sich kennt, nimmt er in der Vorlesung ohne diesen weiteren Schritt als Wesen aller Objekte an. Mehr noch als im Hauptwerk erscheint dies eine Setzung. Schließlich geht er davon aus, dass man das eigene innere Wesen in anderen Objekten erkennen kann:

„Diese Erkenntniß, daß der Wille und der Leib eigentlich Eins, daß was an sich Wille ist, als Erscheinung sich darstellt als belebter und zweckmäßig organisirter Leib, müssen wir fest halten: denn sie allein giebt uns den Schlüssel zum Wesen der gesammten Natur. Wir müssen sie nämlich übertragen auch auf alle jene Erscheinungen die uns nicht wie unsre eigene zwiefach gegeben und bekannt sind, nämlich in unmittelbarer Erkenntniß neben der mittelbaren; sondern die uns bloß einmal, bloß einseitig gegeben sind, nämlich bloß als Vorstellung. – Jeder nämlich (der nur nicht durch den theoretischen Egoismus sich selbst von aller Erkenntniß abschließt) wird nun zuvörderst die Erscheinungen welche, als Vorstellungen, seiner eig[enen] ganz gleich sind, auch ihrem inne[rn] Wesen nach beurtheilen als seiner eigenen gleich: also er wird nicht nur das Wesen seines eig[nen] Leibes, sondern auch das jedes menschlichen Leibes, erkennen als Willen, als jenes ihm so unmittelbar und genau bekannte. Sodann wird er zunächst dies übertragen auf die Thiere. – Die fortgesetzte Reflexion wird ihn dahin leiten, auch die Kraft welche in der Pflanze treibt und vegetirt anzusehn als ihrem inner[n] Wesen nach identisch mit dem was das Wesen seines eig[nen] vegetirenden Leibes, wie seiner Handlungen, ist, – Wille. Dasselbe innere Wesen wird er wiedererkennen auch in der Kraft durch welche der Krystall anschießt; in der welche den Magnet so beharrlich stets gegen den Nord-Pol wendet; – in der, deren Schlag ihm aus der Berührung heterogener Metalle entgegenfährt (G[alvanische] E[lektricität]); – in der Kraft welche erscheint in den Wahlverwandschaften der Stoffe als Fliehen und Suchen, Trennen und Vereinen, – ja zuletzt sogar in der Schwere, die in aller Materie so gewaltig strebt, den Stein zur Erde und die Erde zur Sonne zieht. Wir werden also alle diese Kräfte ansehn als nur in der Erscheinung verschieden, ihrem innern Wesen nach aber als dasselbe, als jenes uns so unmittelbar bekannte, vertrauter und genauer bekannte als alles andre, was da, wo es sich am vollkommensten manifestirt, Wille heißt.“[151]

Da dies eine Vorlesungsschrift ist, muss man allerdings von mündlichen Ausführungen ausgehen.

Zwischenfazit

Es handelt sich bei Schopenhauers „Analogieschluss“ in § 19 W I nicht um einen Analogieschluss. Auch in der Literatur wird überwiegend die These vertreten, es handele sich um eine bedeutende Stelle in Schopenhauers Werk, aber nicht um einen Analogieschluss. Außerdem ist auch kein guter Analogieschluss an der Stelle denkbar oder Schopenhauers Ziel dienlich.

In der Schopenhauer-Forschung findet man unter den längeren Auseinandersetzungen mit dem Analogieschluss überwiegend die Feststellung, dass es sich erstens der Form nach nicht um einen Analogieschluss handelt und zweitens das Argument insgesamt, für sich genommen, wenig überzeugend ist. Auch sprechen viele Autoren vom „sogenannten Analogieschluss“, einer „Analogiemethode“, einer „Analogiethese“ oder Ähnlichem. Zudem wird in der Literatur infrage gestellt, ob Schopenhauer den sog. Analogieschluss überhaupt braucht, bzw. ob er eine ernstliche Funktion erfüllt.

Der sogenannte Analogieschluss ist also formal kein Analogieschluss, weil Schopenhauer explizit schreibt, dass er die anderen Objekte der Vorstellung bloß nach der Analogie des Leibes beurteilt und dann die Annahme trifft, sie seien so wie der eigene Leib. Dann könnte man die darauffolgende Disjunktion, er habe bloß Wille und Vorstellung als Bausteine der Realität, zwar als einen Schluss auf die beste Erklärung verstehen, aber Schopenhauer kennt bereits sein Ziel und es geht ihm womöglich an dieser Stelle darum, eine Lücke zwischen seinem ihm bereits bekannten Ziel (Welt-Wille-Identität) und dem Stand seiner argumentativen Ausführungen „zu füllen“. Da er ohne Argument das Infragestellen der Außenwelt bzw. des Fremdpsychischen mit dem Verweis darauf, es sei praktisch nie eine ernsthafte Überzeugung und führe auch nicht weiter, ablehnt, kommt Schopenhauer ohne Verweis auf eine Analogie aus und kann direkt dazu übergehen, die Bausteine der Realität auf die übrigen Objekte der Vorstellung anwenden. Da wirken in der Literatur vertretene Aussagen, er nehme den Solipsismus nicht ernst, gerechtfertigt. Schopenhauer setzt sich damit nicht ernsthaft auseinander, sondern liefert zwei Argumente, die an der Sache vorbeigehen: Der „theoretische Egoismus“ werde nie ernstlich vertreten und führe zu keiner Erkenntnis (und ist damit keine sinnvolle Annahme). Der Wahrheitswert von Aussagen hängt weder davon ab, ob jemand für sie ernsthaft argumentiert, noch davon, ob eine Aussage Gefallen findet. Allerdings ist der zweite Punkt, ob die Annahme eine weitere Erkenntnis ermöglicht, ein Anhaltspunkt für den Gedankenpfad, den Schopenhauer dem Leser bereitet. Er folgt, wie auch in der Literatur dargelegt, nicht Schopenhauers Überlegungen unmittelbar, sondern wird zu einem Ziel geführt, das Schopenhauer fest im Sinn hat. Argumentativ ist der sogenannte Analogieschluss dabei als einzelnes keine stabile Brücke, sondern vermutlich ein Baustein in einem möglicherweise kohärenten Bauwerk, das von der (hier nicht diskutierten) Leib-Wille-Identität zur Welt-Wille-Identität führt.

Der Exkurs zu dem Fremdpsychischen ist dabei nützlich, weil die Frage nach dem An-sich anderer Objekte in der Vorstellung bereits auf verschiedene Arten gestellt und beantwortet wurde. Sowohl bei Schopenhauers Problemstellung als auch bei der Frage nach dem Fremdpsychischem steht ein Subjekt vor Objekten, die als subjekthafte Wesen oder aber als bloße Objekte verstanden werden können. Ein Analogieschluss im Falle der Stelle in § 19 W I erinnert daher an Analogieargumente für Fremdpsychisches. Der entscheidende Unterschied ist allerdings, dass die Basis an Ähnlichkeiten für Fremdpsyche-Argumente größer ist und eine weniger weitreichende Aussage begründet werden soll. Schopenhauer möchte nicht nur für Mitmenschen (oder Tiere), sondern für alle Objekte eine Aussage treffen und minimiert damit auch die formal hilfreiche Menge an Gemeinsamkeiten zwischen Leib und anderen Objekten. Je kleiner die Ähnlichkeit ist, desto schwächer ist ein Analogieschluss. Daher ist ein formal guter Analogieschluss nach gängigen Kriterien auch nicht möglich und ein formal guter Analogieschluss ist auch nicht denkbar. Zu berücksichtigen ist auch, dass selbst die weniger weitreichenden Analogieschlüsse für Fremdpsychisches unter der Schwäche leiden, von bloß einem Objekt auszugehen.

Demnach sollte man den sog. Analogieschluss zunächst nur als ein Puzzleteil von Schopenhauers Argumentation für die Welt-Wille-Identität sehen, als eine Analogie-Hypothese, die sich nicht bestätigt, aber als sinnvolle Deutung in einem kohärenten Kontext von Aussagen über menschliche Erfahrungen erweisen kann.